バスケットボール観戦に誘われました。私は小中学校でバスケットボール部でしたのでルールは知っています。でも特に社会人になってからバスケットボールと触れあっていませんでしたが、何でも悪いこと以外は経験したい質(たち)ですから、観戦に行くことにしました。感想はこれは凄い!の一言です。まず、演出が凄いです。炎や照明で光の演出を上手に使っています。スポーツ観戦というより何かのコンサートに来ている感じです。シュートもダンクシュートや3ポイントシュートが決まると炎の演出があります。

試合中にタイムを取ることがあります。なんのスポーツもそうですが、野球やサッカーなど、その時は観客も休憩モードになります。でもB.LEAGEは違います。いきなりチアリーディングの方たちが続々と出てきて光の演出とともに踊りだします。かなりのエンターテイメント性と非日常を味わうことが出来ます。まさにカスタマーファースト。これは癖になりそうです。近かったら暇をみて通うところでした。これがハーフタイムのチアリーディング達の演出です↓

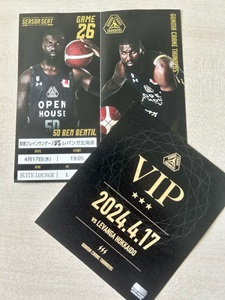

そして、今回SUITE LOUNGEを利用できるという事で、軽食や飲み物、アルコールが無料です。軽食も期待していなかったのですが、サラダのドレッシングが美味しくて全体的におしゃれな食事です。凄いな。と素直に思いました。また、ハーフタイムにはハーゲンダッツのアイスクリームまで用意されていました。期待値が低かったからかもしれませんがこれは顧客満足を超えて顧客感動体験でした。